學術研究倫理的政府政策

案例:

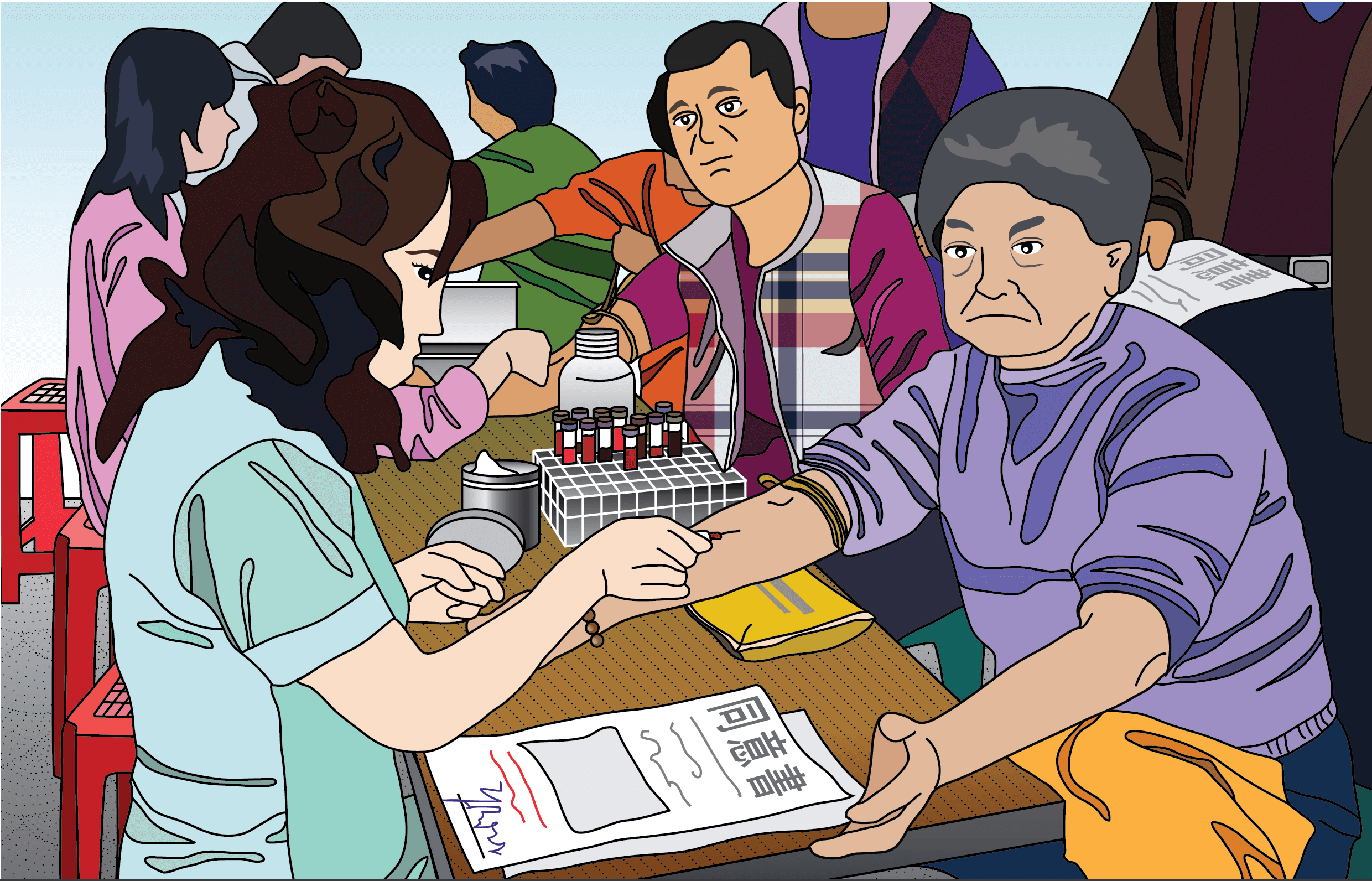

2006年,某醫學大學的教授帶領研究團隊,前往索羅門群島進行研究,包括抽取島上原住民血液做研究,但過程中並未明確告知受試者研究資訊,也未獲得他們的同意。之後,研究團隊又將研究結果,於2010年6月向美國申請專利權,進而引起原住民的強烈抗議。

問題一:

大學教授及其研究團隊的行為,是否違反學術研究倫理?

大學教授及其研究團隊的行為,是否違反學術研究倫理?

問題二:

大學教授及其研究團隊的行為,是否違反任何臺灣的現行法規?

大學教授及其研究團隊的行為,是否違反任何臺灣的現行法規?

研究界最早、最根本的學術研究倫理準則有三:《紐倫堡宣言》、《赫爾辛基宣言》和《貝爾蒙報告書》,他們均強調對研究參與者權益保護之原則,這些原則已是進行研究的普世價值,並成為學術研究倫理的規範。茲將其重點條列如下:

雖然上述原則為針對人體試驗中研究參與者權益的保護,然而在社會及行為科學研究中,有關「知情同意」、「不傷害」、「誠實」、「保密」、「平等對待」等倫理原則,也是常見的倫理議題(鄭麗珍、朱家嶠,2010),顯見《紐倫堡宣言》、《赫爾辛基宣言》和《貝爾蒙報告書》所揭示的倫理原則已不限於人體試驗的研究,而是具有普遍性,為所有研究應遵循的基本規範。